大声说出你的答案

大声说出你的答案

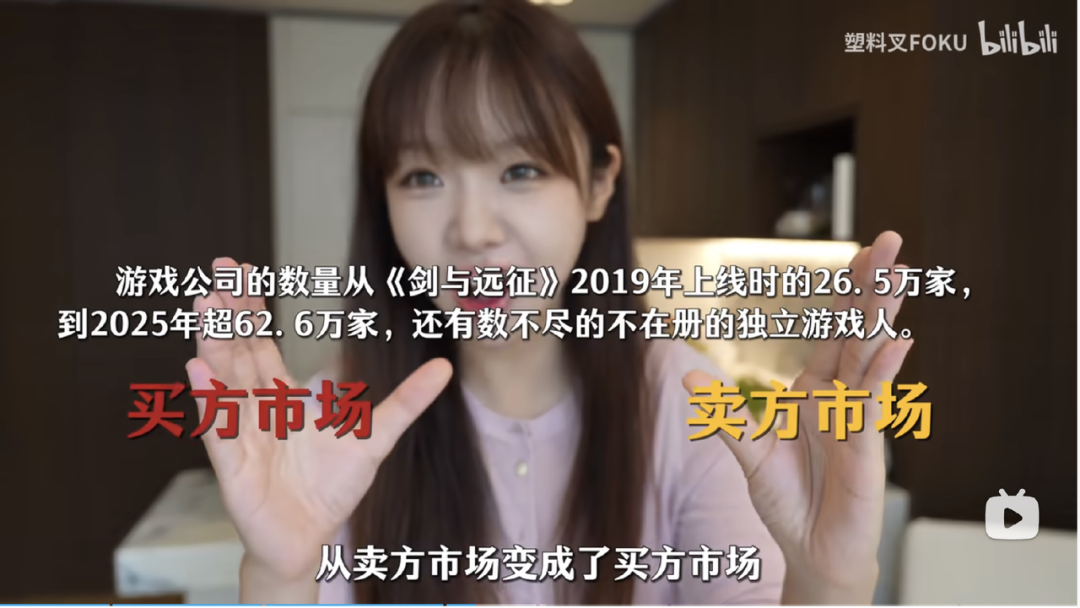

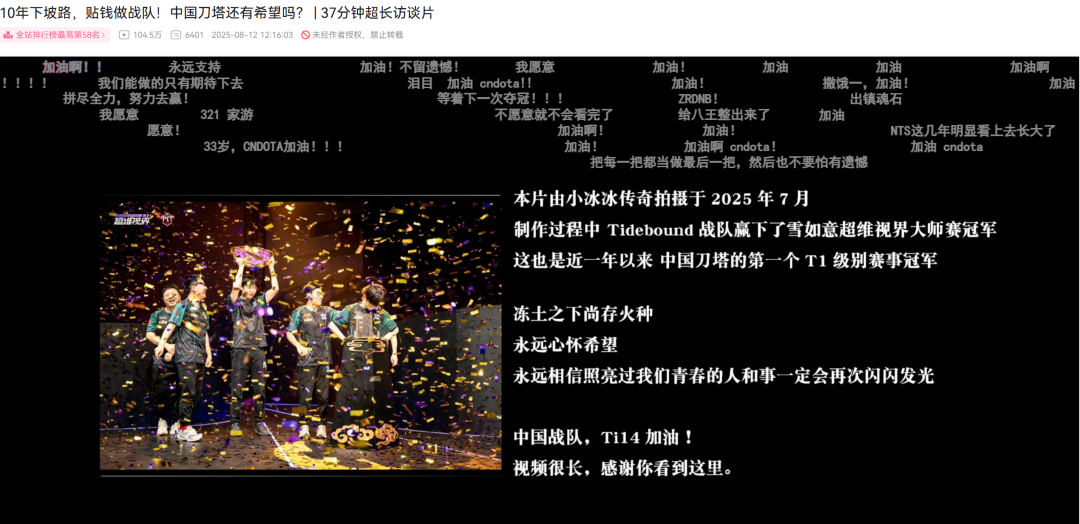

9月5日,B站UP主塑料叉FOKU发布了一条关于莉莉丝的秋招访谈片,作为一家在“游戏硅谷”漕河泾、科韵路之外成长起来的“少数派”公司,它再次以反常规的方式,主动揭开了自己的伤疤。视频罕见地呈现了“热爱”的B面:那些在梦想与现实之间反复挣扎的游戏人。 这部纪录片对部分犹豫要不要加入的年轻游戏人来说或许有“劝退”功效,但看到视频结尾,我们似乎明白了些什么,希望分享给想要做游戏的你,或许看完后,你会更清楚:自己是否还要踏上这条荆棘与星光并存的漫漫征途。 在热爱中挣扎:与失败的持久战 成功者的勋章总是显而易见,但观众离得太远,往往忽略了上面刻满了失败者的划痕。 2020年,《剑与远征》让莉莉丝在全球出圈,随后1.9亿分红的消息震惊行业。外界看到的是“造富”神话,或羡慕或鄙夷,但连我也是第一次听说,它最初只是一个代号“H-game”的边缘项目——这里的“H”,指向的不是别的,正是H5。 没错,当初,这个定位H5的小游戏测试数据极为惨淡,项目组甚至都已经吃了散伙饭。 直到饭后复盘,不知道谁提出了一种可能,大家才意识到:H5即时下载资源的特性对网络和性能要求极高,或许正是玩家体验的致命伤。团队破釜沉舟,决定晚点儿再散,果断转向原生应用,这才有了后来众人皆知的成功。 在做游戏最难熬的日子里,策划“红尘”整夜失眠,睁眼到天亮,呆望着天花板不断自问,“我不是一个能做好游戏的人吗?”成年人的生活是,挣扎过后,还要准时起床上班,玻璃心什么的,只存在于动漫的剧本里。 行业的竞争仍在加剧。数据显示,中国游戏公司数量已从2019年的26.5万家激增至2025年的62.6万家,市场上游戏产品更呈井喷之势。 在这场风暴中,“童话成真”只是极少数,更多故事终结于无声的溃散。 “阿超”可能永远不会忘记那场6分钟的全员会议。作为被砍项目的负责人,他要在短短几句话里告诉朝夕相处的同事:项目解散了。 游戏行业的残酷,在这一刻赤裸无比:项目没了,就真的什么都没了。它不只关乎产品,也关乎共同奋战的伙伴。即便投入再多的精英人才、研发心血与宣发资源,也没有人敢断言:这是一款稳赢的产品。 这当然不是玩家的问题,或许也不全是策划的失误。只是在这场争夺有限资源的紧张战争中,输,不丢人——但注定寂寞。 在挣扎中热爱:与自我的和解 压力之下,有人转身离开,却又忍不住归来。 这像是属于胜者的“惩罚”:当热爱变成职业,纯粹的快乐反而成了最昂贵的代价。 电竞冠军Faith_bian(Bach)13岁开始接触Dota,16岁成为职业选手,18岁那年凭借凶悍的打法儿,与Wings战队其他成员一同斩获世界冠军。身居“团队基石”般的三号位,他被称为“现役三号位选手的天花板”。 六年三冠,却在24岁时因难以承受被无限放大的胜负压力,选择退役。一度,他想与游戏彻底切割,但短短十几个月的休整后,他以Bach的ID复出,加入战车,成功捧起2025年雪如意的冠军奖杯,在今年的TI14更是助力战队打入八强。 这似乎是一个“王者归来”的故事,但若你翻开对他报道的文章评论区,依然不难找到网友“讨伐”式的发言——电子竞技体育的残酷,在于不能解释,输就是输了,你只有打回去,并祈祷能用下一场比赛赢回尊严。 但喜欢他的和诋毁他的人或许都看不见,在Faith_bian/Bach这些代号之外,他还是张睿达,一个喜欢打游戏却因过早踏入职业赛场而被迫早熟的“95后”。 为了守住心中热爱,他曾尝试转型,自学引擎和开发,甚至一度加入《远光84》团队短暂担任策划。在观众看不见的地方,他始终没有放弃。在他看来,从事游戏行业可以带来更多的乐趣,“因为游戏不仅仅是追求赢,还包括创造新事物。” 所以,他只是在试着重新把职业变回爱好。“打职业这个东西属于是只有现在才能做的事情,游戏的话,变成老头了,也还可以做游戏。“他说。 还有人失败过,但从未放弃心中的“小梦”。 藏在《剑与远征》1.9亿分红高光的角落里的,是包子在分红前选择离开,投身潮玩领域。那个转身让她觉得自己“酷毙了”,充满破釜沉舟的魄力,但代价却远非一个决定这么轻松。尽管做足了最坏的打算,仍不敌陌生领域的重压和与自我预期割裂带来的落差。赢惯了的人,往往更难接受输。与Faith_bian一样,她最终发现,自己对游戏的爱难以割舍。 几乎每个游戏人,都有至少一段关于“未完成”或“被砍掉”的故事。她曾开发一款女性向游戏,五个人耗时半年,项目只上线了一个月便草草收场。但在视频中,她仍如数家珍地展示角色,声音里透着未曾消退的骄傲。 我们该如何定义“失败”?在一个一旦被创造就难以真正消失的虚拟世界里,这似乎很难界定。有玩家在她所构建的世界里,与NPC“谈”了七年恋爱;在小红书上,我们看到无数的“梦想家”在寥寥几个粉丝的欢呼下默默打造独游——谁能说,这样的创造毫无意义? 项目夭折,理想与现实的不兼容——这才是大多数游戏人最常面对的现实。但人生是一条射线,如今,她回到莉莉丝,并非为了退回“避风港”,她始终相信:“有一天,我还是会做出一款属于自己的游戏。” 所谓勇气,有时候不是一味高歌猛进,而是有勇气承认跌倒,甚至愿意站回曾经失败的战场,直面下一场未知的战役。 访谈片的尾声,几乎每个受访者都被问到同一个问题:为什么还要留在游戏行业? 红尘,十年未曾换过工作,他会眉飞色舞地讲述自己是如何享受做游戏的过程; 包子说,自己只在乙女游戏里做了一个月的玩法,团队解散以后,账号还在公司继续运营。直到有一天,运营团队告诉她:“我们现在又有峰值了,每天DAU有十几万人。” 那一刻,她觉得有些不可思议。 还有人说,喜欢本身就是最简单的逻辑:如果有人喜欢,我们就有饭吃。 其实,我觉得这些都是借口,唯一的原因就只是:他们还想继续做游戏。 只有那些在成败之间反复折返、进进出出的人,说出的“我想做游戏”才真正有分量。这个行业要求超高强度的学习能力,在低迷数据下依然理性迭代的定力,和真诚如初的热爱。 过去一年,我们对话了许多游戏人,ta们身上都有一种相似的执念: 在《上海漕河泾游戏人:围城之中,去留两难 》中,最年轻的影子本想成为关卡策划,奈何拿了系统策划的入场券。她仍在积极争取转岗,并用偶像制作人的话鼓励自己,“坚定地前进是前进,迷茫地前进也是前进,只要继续走,就一定会看到更多路的。” 在《30+大龄游戏人裸辞,去日本东京漂流》中,Kurozyee代表了另一种执着。他从金融分析师转行入局,一路从系统策划做到关卡策划,再到战斗策划。33岁那年,他在B站刷到一条“中国程序员日本追梦”的视频,心潮翻涌,当即裸辞。三个月后,他已办好签证、找到学校,只身前往东京——这个他心目中的游戏圣地,开启又一段漂泊。 在《困在乙女游戏赛道的游戏制作人》中,小白龙的故事更像是一种宿命。一场车祸让她长期卧床,灰暗的日子里,是各种乙游带给她精神慰藉。于是,当她决定亲自做一款乙女游戏时,她和团队早已做好心理准备,“如果作品能被玩家看见,即使最后被吐槽,或许也能算是一种成功。” 所以,2025年秋招,这个问题没有标准答案。我们只能呈现这个行业最真实的样子,告诉你:做游戏和打游戏,完全是两回事。你不会每五分钟获得三次正反馈,有时甚至五年都未必有一次。你不是一入行就月入百万,分红过亿——有人寒冬里穿着羽绒服在没有暖风的办公室做外包,也有人的家庭在默默为他们的理想承担代价。 《黑神话:悟空》的七人核心团队如今被誉为“奇迹”,但他们的首款产品《百将行》在三国题材的红海中平平无奇,第二款《战争艺术:赤潮》口碑尚可但用户有限,待到成名作真正问世,距离上一款又整整相隔了一个“七年之痒”。今天站在上帝视角,我们可以轻松地说,这些失败帮助他们夯实了技术基础、明确了产品方向、积累了文化厚度,但在当时的普通视角里,那只是一次次无人问津、足以压垮信念的挫败。不是所有团队都能熬过失败后的十个月,更不是所有人都能挺过失败后的十年。 但,别人的成败,终究与你是否要选择这个行业无关。 那些最终留下来的人告诉我们:热爱不能填饱肚子,但它能让人对得起自己,守住心中那一点微小却真实的渴望。 我们会逃避,也会放弃,但仍一次次回到不确定性的风暴中,让死灰复燃。也许是因为不确定性里,总有人能给我们确定感;也许是因为,唯有在那里,我们才真正感觉自己活着。 “真正的热爱,是当热血冷却后仍然留下来的东西。” 那么,你的选择是什么?或许更该先问:你,做好准备了吗? 欢迎留下你的故事,让我们听到你的声音。

“真正的热爱,是当热血冷却后留下来的东西”