好玩才是硬道理

好玩才是硬道理

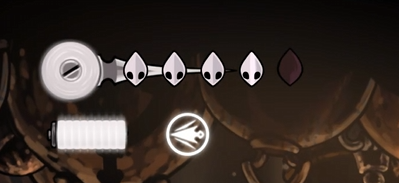

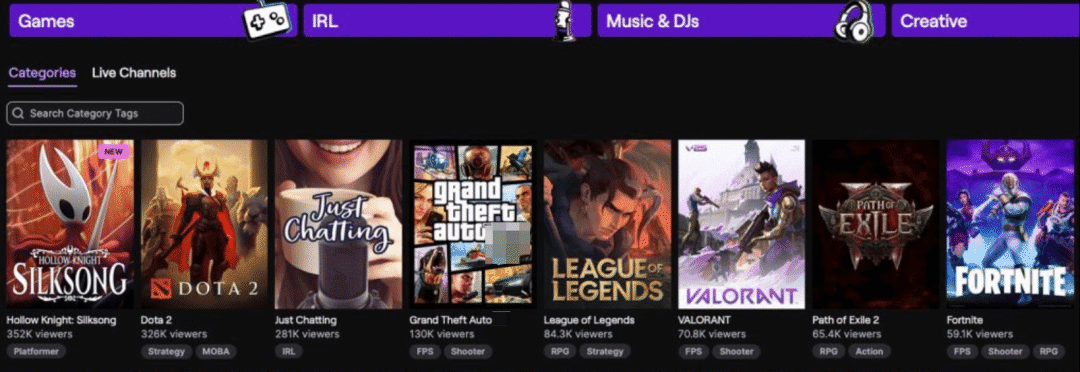

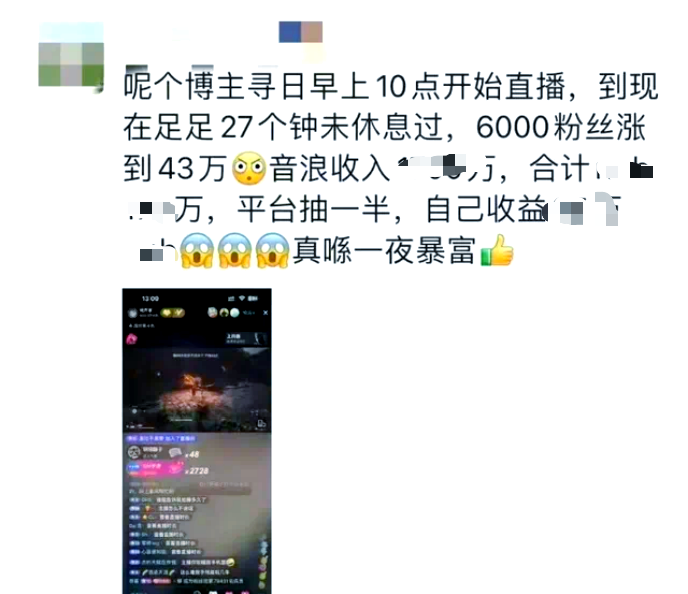

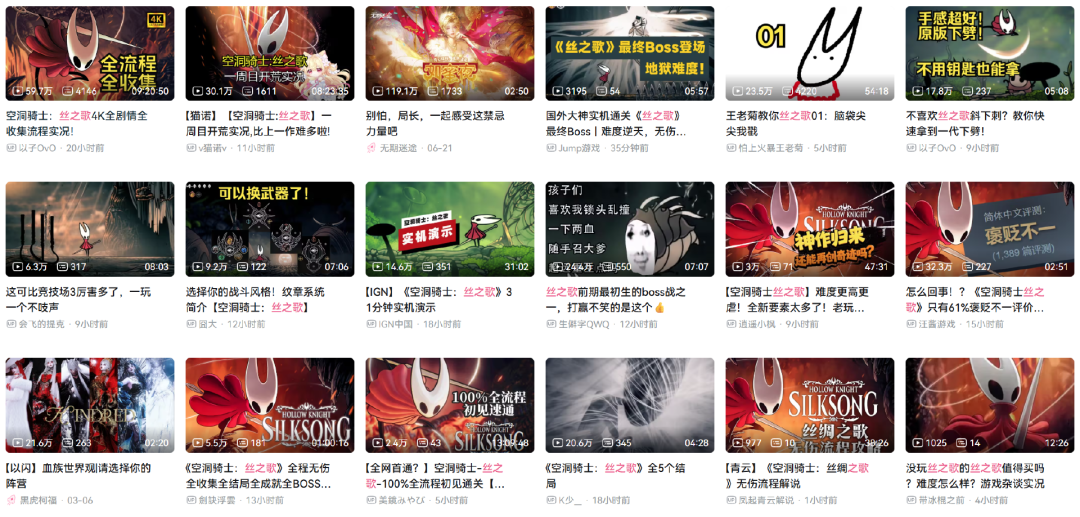

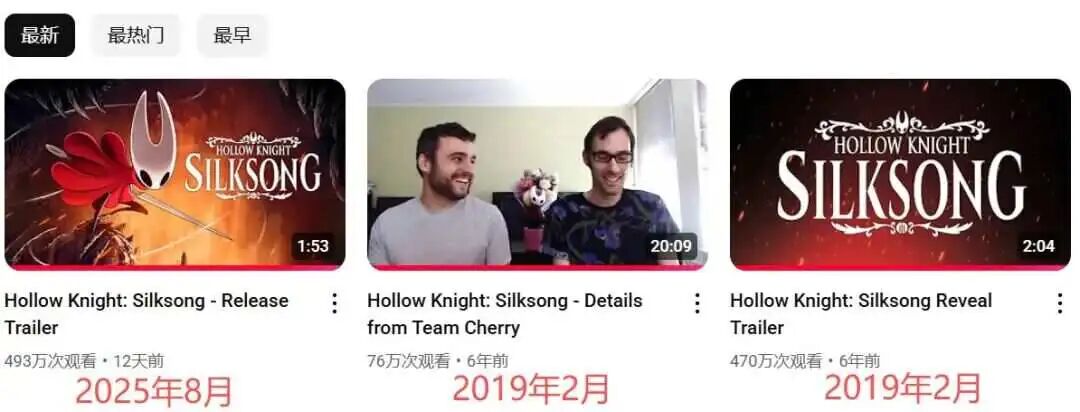

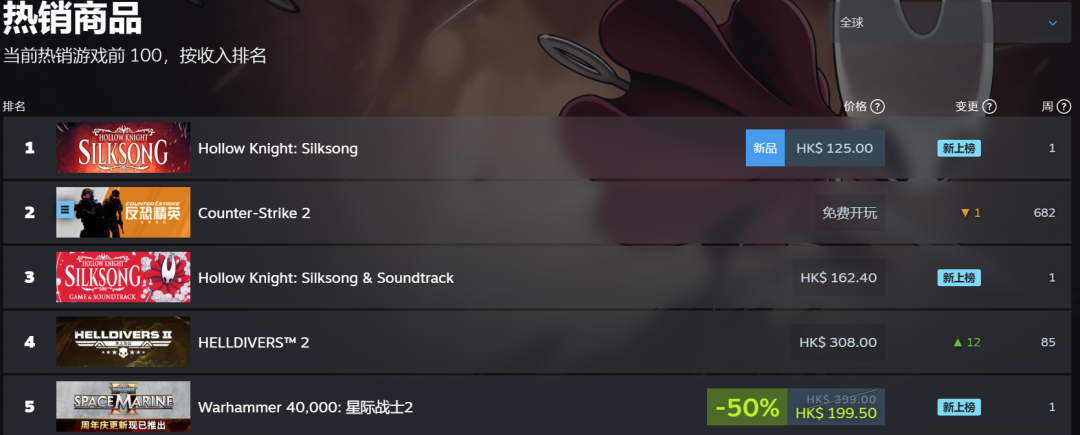

9月4日晚10点,无数玩家等待了七年的《空洞骑士:丝之歌》终于正式上线。游戏的火爆程度甚至一度让多家游戏平台的服务器宕机,Steam商店页面罕见崩溃,全球玩家同时涌入购买的盛况,让这个以稳定性著称的平台出现了“活久见”的报错提示。 这一天,笔者的朋友圈亦是被持续更新的丝之歌动态霸屏。有同行老编辑熬夜打到脑壳冒油,才肯让眼皮闭合休息,一大早上起来补充能量再接着戳。有游戏制作人有感而发“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”。 总而言之,《丝之歌》预料之中的火了。游戏不仅登顶了Steam全球热销榜,首日同时在线玩家数更是超过53万。 可就当大家还在惊叹《丝之歌》超高热度之时,它却陷入了小小的危机——因中文翻译本地化问题,游戏简体中文版Steam评价掉至“褒贬不一”。对此,《影之刃零》制作人Soulframe也在朋友圈中发文表示:“第一次看到中文翻译能把一款好游戏干碎的,最好的本地化是不让人感觉到它存在的本地化。” 不过,目前《丝之歌》官方已回应了简中翻译质量问题,并明确会接下来几周努力改进。客观而言,抛开翻译问题,该作本身的体验品质其实得到了大多数玩家的认可。 不负七年等待,类银河城新标杆 《丝之歌》到底是一款怎样的游戏? 相较于一代,《丝之歌》在继承类银河恶魔城玩法的基础上,其操作手感,移动方式以及战斗系统等方面都迎来了全面革新。在打败第一个BOSS——“steam”后,游戏带给笔者的第一感受就是主角的动作系统得到了进一步升级。 无论是前进、转身、跳跃等移动动作,还是普攻、上劈、斜劈等攻击动作都更加丰富、流畅和生动。攀抓边缘和墙体的能力也让跑图变得更加简单。同时这些过度动作的增加也没有影响游戏的操作手感,反而在滑翔、冲刺等全新动作的加持下,让游戏的操作体验相比前代有了质的提升。 值得注意的是,尽管新攻击动作“斜劈”确实让很多玩家表示难以适应,且游戏中存在许多像“猎者小径”这类,必须熟练掌握斜劈才能通过的“跳跳乐”关卡。但其提供的空中灵活转向能力,却也极大丰富了游戏的操作体验,让游戏更加具有乐趣。 战斗系统方面,游戏的核心资源从“灵魂”变为了“丝线”,玩家通过攻击敌人能够积累丝线值,其不仅可用于施放技能,还可用于回复。但与一代静止回复1点血不同,《丝之歌》中要求丝线达到一定数量方可一次性回复三点血。虽然可以随时使用,但该动作会被敌人打断,这也迫使玩家不得不在攻击与回复中做出抉择。 游戏的“纹章系统”取代了前作的“护符”,构成新的战斗养成逻辑。不同纹章给玩家提供了不同的攻击模组,模组调整内容涵盖普通攻击、上劈、下劈、冲刺劈等等。可以说,每一套纹章就相当于一套全新的武器流派。事实上,玩家在早期便能获得类似前作下劈的攻击模组,彻底解放斜劈的折磨。 此外,纹章系统中新增的“工具”则取代了前作的护符效果,并进一步对其进行了细化。游戏中工具的种类非常多,其中蓝色和黄色工具更接近护符的被动效果,而红色工具多是可以主动使用的攻击武器,例如可投掷的“直针”,陷阱道具“蜇刺碎片”等等。 攻击道具的出现也让游戏经济系统产生了变化,除了用来购买道具和地图的念珠以外,游戏还新增了“兽甲碎片”用以补充消耗的攻击道具,购买部分物品。但与之相对的,两套经济系统在部分关卡中却出现了失衡的现象。 由于游戏中的成长系统更多侧重于新机制的解锁,而非数值提升。因此玩家可能在通关多个区域后,伤害依旧没有任何变化。而诸如地图,新机制道具等核心物品的购买往往需要大量念珠。 同时游戏中许多传送点(车站)、存档点(坐椅子)、甚至获取情报都有需付费,再加上死亡掉落机制,玩家有时不得不反复刷取货币。 而在难度上,游戏相较于一代更加的挑人。如果说一代能让第一次接触类银河恶魔城游戏的玩家也能相对容易过关,那么二代便让许多萌新感到寸步难行。 首先小怪方面难度飞升,数值上血量飙升、伤害提高,移速暴涨,机制上也新增了众多恶意攻击能力,同时还存在如多怪同屏等各类场景。其次,游戏中新增了大量需要使用斜批的跳跳乐关卡,许多道具同样需要空中批怪才能获得。 此外,游戏后期依旧存在缺乏存档点,篝火怪等略带恶意的设计。这些内容对于老玩家,或许只是多熟悉一下操作,但对于因一代热度而引来的海量新玩家而言,堪称折磨。 不过尽管如此,游戏的优点依然闪耀。例如地图设计方面,其不仅维持了一代的高水准,同时新增了任务系统,更加线性的设计也有效降低了迷路风险。虽然存在一跳回家的痛苦,但前期关卡的存档点分布更加合理,对普通玩家也更加友好。 美术风格在延续前作的基础上,分辨率更高、细节表现更好,配乐依旧保持着稳定的高水准,NPC设计也非常有趣,特别是主角小姐姐配音的增加,让游戏的沉浸感更上一层楼。虽然目前存在字体以及翻译上的一些问题,但游戏整体质量毋庸置疑。 对于等待了七年的玩家而言,《丝之歌》更多的内容量,更爽快的战斗机制,更优秀的音画表现,更出色的操作系统都不负期待。 黑神话之后,又一流量密码 游戏好不好玩,最直观的印证无外乎玩家反馈。而随着《丝之歌》正式发售,不仅点燃了玩家的热情,也引爆了直播平台。 根据相关数据显示,在外网直播平台Twitch上游戏分区中,《丝之歌》热度赶超其他游戏,一度有超过35万人同时收看直播。即使在欧美地区的深夜或清晨时段,仍有超过8万名观众在观看直播,《丝之歌》保持了观看人数第一的位置。 聚焦国内直播平台,该作同样火爆。在抖音、B站、斗鱼等平台,涌现出量《丝之歌》直播内容,包括“全流程实况”、“全收集攻略”、“首通挑战”等。据不完全统计,发售当晚有超过2000人直播《丝之歌》。 许多玩家在评论区表达了自己的兴奋之情:“终于等到了,必须看直播过过瘾!”“主播操作太下饭了,比我菜多了”“这个BOSS我也卡关了,原来要这样打”。 诸多游戏UP主纷纷抓住这一波流量红利,通过制作《丝之歌》相关内容吸引粉丝。这一现象让人联想到去年游戏博主杨齐家借助《黑神话:悟空》热度快速增粉的场景。当时他凭借“不通关不下播挑战”,在连续直播了26小时后,就新增了39万粉丝。 或许这样的爆火存在一定的偶然性,但也让更多人看到一款现象级爆款游戏,能够早就类似的案例。目前,在B站已有UP主上传了“4K全收集全流程通关实况”等内容。一些主播更是打出“不通关不下播”的口号,进行马拉松式直播,吸引大量观众围观。 有玩家调侃道:“这些UP主比游戏里的虫子还勤奋,为了流量真是拼了。” 游戏主播们纷纷挂起“丝之歌首通”、“全收集攻略”的直播间标签,平台算法也将相关内容推至显眼位置。一位独立游戏区UP主表示:“去年《黑神话》的流量盛宴让我遗憾错过,今年《丝之歌》绝不能重蹈覆辙。”这波热度不仅是玩家的狂欢,更是内容创作者的流量盛宴。 在平台算法的助推下,使得《丝之歌》相关内容迅速形成病毒式传播效应,进一步放大了游戏的热度。玩家获得娱乐和攻略,创作者获取流量和关注,而游戏本身也借助这些内容持续破圈,吸引更多新玩家加入。这种三赢局面,正是当代游戏发行生态的精彩缩影。 当然,最大的反馈还在于,《丝之歌》得到了认可。 玩法、品质,才是游戏成功的基础 一个好的产品,自然离不开一个好的团队。 而令人惊叹的是,这款备受全球玩家期待的作品,出自澳大利亚独立工作室Team Cherry——一个仅有5人的微型团队。 它位于澳大利亚南部的阿德莱德,核心团队只有三人:Ari Gibson负责设计、美术和动画,William Pellen负责设计、敌人和Boss制作,Jack Vine担任程序员。再加上负责音乐的Christopher Larkin和负责市场发行的Matthew Griffin。 可就是这样一个小团队,却创造了游戏界的奇迹。当然,或也因团队规模较小,《丝之歌》的开发周期长达七年。更重要的是Team Cherry在开发过程中始终坚持自己的节奏,不为商业压力所左右。他们不开放预购,也不提前发放评测码,让所有玩家在同一起跑线上开始冒险,保持了游戏探索的纯粹乐趣。 这种坚持源于团队的创作理念:他们不是把游戏开发当作工作,而是视为热爱的事业。 Team Cherry的成功绝非偶然。前作《空洞骑士》自2017年发售以来,已销售超过1500万份,这个成绩让许多3A大作都相形见绌。而《丝之歌》在Steam愿望单数量曾突破480万,甚至超过了《黑神话:悟空》发售前的数据,多少也证明了玩家对团队的高度信任。 坦白说,在Team Cherry身上笔者感受最深是“只要用心做好游戏,玩家会愿意等待,也会给予应有的回报”。 相比之下,国内头部游戏公司通常采用规模化、工业化的开发模式,依托强大的资金实力和市场渠道快速推进项目。这种模式虽然能保证稳定的产出,但有时难免会牺牲部分创作个性。而Team Cherry则证明了小团队的价值:精简结构带来的高效沟通、对创作的热情和专注,以及不受商业目标束缚的创作自由。 然而,中国游戏产业近年来也在悄然发生变化。越来越多的独立工作室开始崭露头角,他们坚持"内容为王"的理念,在保持创作自由的同时,也注重与市场的接轨。一些中小团队通过Steam、TapTap等平台找到了属于自己的发展道路,证明了优质内容同样能够获得商业成功。 又比如,米哈游、鹰角网络等公司最初也是从小团队起步,通过优质产品逐渐成长壮大。这说明无论团队规模大小,真正重要的是能否创造出打动玩家的作品。 《丝之歌》的成功再次证明,在这个内容为王的时代,玩法品质始终是游戏成功的最终决定因素。